この記事を書いている 2017 年 5 月現在、渋谷では変化が起こりつつあります。

2020 年の東京オリンピックを見据えた再開発が、おもに渋谷駅周りと宇田川町周りで行われています。それに伴い、かつてあった建物は取り壊されている状態。もちろん数年後に再建築されるとはいえ、寂しい状態にあります。

再開発をするということは、その街に少なからぬ価値があるということです。ましてや渋谷。そんなことは言うまでもありません。

しかしここ数年の人の流れを見ていると、数年後の渋谷は果たしてかつての渋谷と同じ価値を持っているのかなぁとも感じます。今回はそんなお話。

副都心線の開通により渋谷全体の流入数減少

最初のポイントはここです。

渋谷で乗り換える必要がなくなった

2013 年 3 月、副都心線と東横線の相互直通運転が始まりました。

これを機に渋谷駅地下が高難易度のダンジョン化。私いまでも迷うので、海外からいらっしゃったみなさんは大変でしょうね。

いやダンジョン化はどうでもよく、ポイントは「相互直通運転」。かつて横浜民が新宿や池袋へ行くとしたら、東横線で渋谷へ出て、それから山手線に乗り換えるというルートが定番でした。

※湘南新宿ラインもあるんですけど、ホームは離れているわ本数少ないわで微妙。

そのため、渋谷駅でいったん降りて、ついでに降りて買い物をする人も少なくなかったはず。

しかし相互直通運転により、新宿も池袋も心理的な距離が大きく縮まりました。渋谷でわざわざ乗り換えることもなく、いつもの電車で乗りっぱなしで行けちゃう。これは渋谷エリアの集客を押し下げる要因となりました。

データで見ても一目瞭然

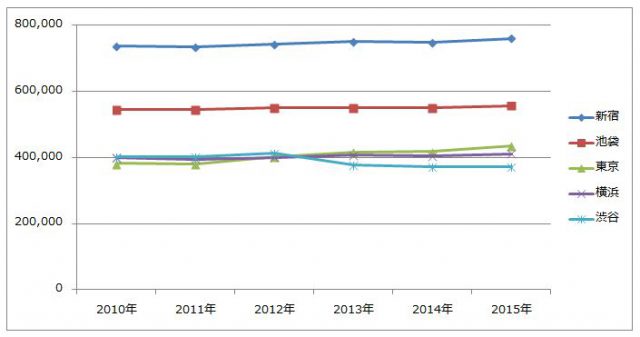

実際にデータでご確認。まずはグラフから。数字は 各駅の乗車人員 2015年度 ベスト100:JR東日本 より。

2010 年 ~ 2015 年の 1 日平均乗降客数のトップ5の推移です。縦軸の単位は「人」。一見してわかるように、 2013 年から渋谷だけ下がっています。

次いで元データも。

注目したいのは右端の「 5 年前との比較」。 2015 年の乗降客数が、 2010 年と比べてどれくらいの増減があるかを見たものです。やはり減っているのは渋谷だけ。しかも8%とかなりの下げ幅。

※東京駅の増えっぷりはすごいですね。

渋谷だけが減少というよりも、各エリアへ分散された感じ

わかりやすく新宿と池袋、横浜を例に挙げましたが、要は「分散」されたんでしょう。渋谷に集中していたある客層が、その他のエリアに分散したと。

逆にいうと、その他のエリアも開発が進んで魅力的になったということですね。

大型店舗の閉店ラッシュにより「通り道」化する駅の北側エリア

渋谷パルコが建て替えによる長期の休館

2016 年 8 月、渋谷パルコは全館改装のため閉店しました。それもただの改装ではありません、全館スクラップ & リビルドです。

改装後のオープンは 2020 年とまだまだ先。

渋谷パルコは一時は迷走していた時期もありましたが、西武グループから J フロントリテイリング傘下となってから元気を取り戻し、周辺の集客の中心となっていました。「とりあえずパルコ行って考えようか」みたいな会話、よく耳にしました。これって大きいですよね。

そんな渋谷パルコ先生が一時的とはいえ閉店です。一時的とはいえ 4 年間です。これは痛い。

GAP 渋谷店が 20 年の営業に幕

これにより渋谷パルコ周辺の人の流れは大きく変わりました。そして人の流れが変わると周辺の店舗にも影響が出てきます。

パルコ周辺ではすでにスペイン坂が閑古鳥状態になっていたりしてますが、やはり最も大きい影響はこれでしょうか。

グループ全体があまりよくない状況にあることは、以前の記事でも触れました。しかし、それにしたって寂しい報せでした。

パルコ閉店が直接的な「原因」ではないにせよ、「きっかけ」にはなったと思います。

参考▶ オールドネイビーとバナリパの撤退・縮小の理由は差別化できない中途半端さ

ルミネマンも撤退(遅いよ)

そして少しエリアを広げるとこんなニュースも。

ここはパルコがあろうがなかろうが厳しかったはず。なので撤退の判断は正しいですし、遅かったくらいです。

その他、「これを機に」と考えている店舗もあると思います。

いままでの客層が維持できなくなる

こうして渋谷の交差点を渡って北方面には、西武百貨店と MODI くらいしか大型商業施設はなくなってしまいました。ただ失礼ながら、西武は年齢層高めの顧客商売でしょうし、失礼ながら MODI は館自体にそんなに特徴がありません。

参考▶ 渋谷 MODI (モディ:旧マルイ)はルミネになりたいのか

彼らだけだといままでと同様の客層を維持することは難しいです。

悲しいですが、あのへん一帯は目的地ではなく、通り道へと変貌していくのでした。

海外観光客取り込みに成功している駅の西側エリア

センター街と道玄坂

一方で同じ渋谷でも、賑わいが期待できるエリアがあります。それは渋谷駅ハチ公口から交差点を渡り、西へ進んだエリアです。具体的にいうと、おなじみセンター街と道玄坂。

これらのエリアがなぜ賑わうのか。それは海外観光客がすごい勢いで増えているからです。

ドンキを筆頭に、多種多様なブランド・ショップを体験できる道玄坂

駅から進むと、まずは 109 がドーン。道路挟んで向かい側には adidas 、さらに進むとヤマダ電機、H&M 。そして終点にはドンキホーテがお出迎え。(東急本店もありますが、これはまぁ除外)

いちばんのポイントはやはりドンキホーテでしょうね。あのカオスさは一度は体験したいでしょう。

さらに 2017 年 5 月中旬、ドンキは旧マルハンのビルへ丸っと移転しました。

スペースも広がり、外国人向けサービスも充実しているように見えました。その分カオスな感じはだいぶ薄れましたけど、特にマイナスポイントではないと思います。

日本的なショッピングから飲食までワンストップで体験できる

道玄坂でワイワイショッピングを楽しみ、あとはセンター街フラフラしながら買い食いする・・・われわれ日本人にとっては特になんとも思わない行動ですが、海外から見ればいかにも「日本的」なんでしょう。

「 SHIBUYA に行った」「ドンキに行った」「109 行った」「センター街で◯◯食べた」・・・ etc

そんな過ごし方をしている人がどんどん増えているように見えますし、周囲の店舗も彼らの取り込みに力を入れているように見えます。

街が変わっていくのか、街を変えていくのか

そしてこれまで書いてきたことを地図で表すと、ざっくりこんな感じになります。

グリーンで囲まれた部分が、パルコを中心とした旧中心エリア。で、レッド部分が観光客取り込み拡大中のエリア。

2020 年までの 3 年間で、レッド軍はどこまで勢力を広げるでしょうね。もしもグリーン軍の既存小売店が耐えられずにさらに撤退が続くようであれば、いかにパルコがリニューアルオープンしたところで、いままでと同じようにはいかないでしょう。

パルコは単体で気を吐きつつも、周辺は海外観光客をターゲットにした低単価ショップで埋め尽くされるかもしれません。

- 時代と人の流れに合わせて街の姿を変えていくのか

- それとも意志を持った街づくりで、目指す客層を取り込むのか

そんな分岐点に差し掛かっているようにも見えるのでした。

では再見。

コメント